Actualité

Stage en communication et marketing digital

Deyrolle est une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831. Temple de l’observation de la Nature, référence dans le domaine de la taxidermie et de l’entomologie. C’est également un...

Stage en communication et marketing digital

Deyrolle est une institution scientifique et pédagogique qui existe depuis 1831. Temple de l’observation de la Nature, référence dans le domaine de la taxidermie et de l’entomologie. C’est également un...

Deyrolle x Cyrillus

Sortie le 7 mai ! Une collection Exclusive hommage à la beauté de la nature, qui met en lumière les fleurs de pavots, fleurs éternelles et sauvages, reflets de liberté...

Deyrolle x Cyrillus

Sortie le 7 mai ! Une collection Exclusive hommage à la beauté de la nature, qui met en lumière les fleurs de pavots, fleurs éternelles et sauvages, reflets de liberté...

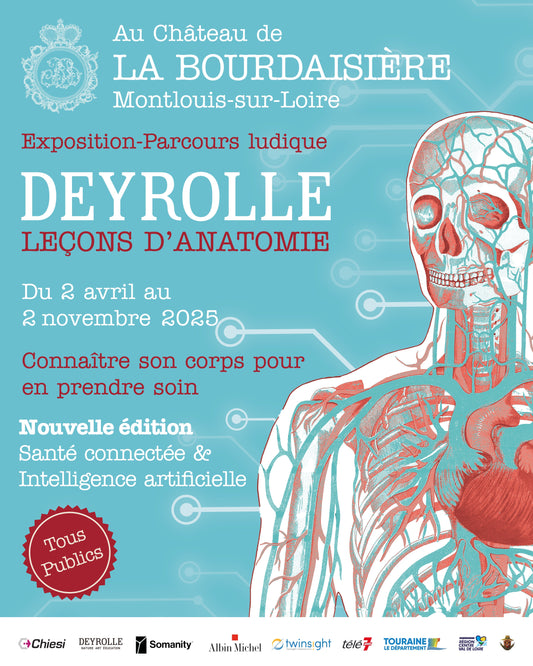

Deyrolle, Leçons d’anatomie - Santé Connectée e...

Pour cette seconde édition de l'exposition "Deyrolle, Leçons d'anatomie - Santé Connectée et Intelligence Artificielle " au Château de La Bourdaisière, nous sommes tous les patients de demain ! Des...

Deyrolle, Leçons d’anatomie - Santé Connectée e...

Pour cette seconde édition de l'exposition "Deyrolle, Leçons d'anatomie - Santé Connectée et Intelligence Artificielle " au Château de La Bourdaisière, nous sommes tous les patients de demain ! Des...

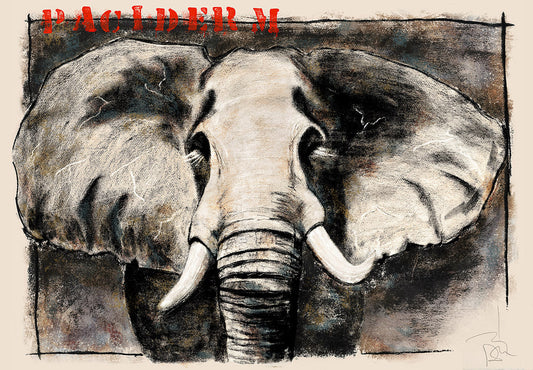

Johnny Depp x Deyrolle

Johnny Depp s'associe à Deyrolle pour une édition limitée : Découvrez son œuvre "Paciderm" disponible en 250 exemplaires numérotés et signés. En vente en ligne et en boutique à partir...

Johnny Depp x Deyrolle

Johnny Depp s'associe à Deyrolle pour une édition limitée : Découvrez son œuvre "Paciderm" disponible en 250 exemplaires numérotés et signés. En vente en ligne et en boutique à partir...

Exposition Louis Pasteur à la Villa du Temps re...

Découvrez comment Deyrolle, fort de son expertise et de sa passion pour le patrimoine scientifique, contribue à l’exposition Louis Pasteur 2025.

Exposition Louis Pasteur à la Villa du Temps re...

Découvrez comment Deyrolle, fort de son expertise et de sa passion pour le patrimoine scientifique, contribue à l’exposition Louis Pasteur 2025.

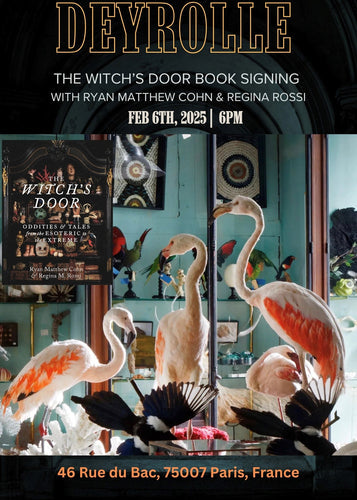

Signature du livre "The Witch's Door" chez Deyr...

Signature du livre Witch's door le jeudi 6 février 2025 à 18h avec Ryan Matthew Cohn & Regina Rossi chez Deyrolle.

Signature du livre "The Witch's Door" chez Deyr...

Signature du livre Witch's door le jeudi 6 février 2025 à 18h avec Ryan Matthew Cohn & Regina Rossi chez Deyrolle.